Bon Iver – 22, a million (Jagjaguwar)

Pues bueno, asumamos que hay gente que todavía cree en el Dios que nos han querido contar, asumamos que hay gente que ni se emociona ni tiene intención de averiguar que significa contemplar un tapiz en un museo y asumamos que tienes gustos lo suficientemente asépticos como para unir tu voz a los que consideran que el bueno de Justin Vernon está sobrevalorado. Toca asumir por tanto que los que estamos en la contraparte tengamos la intención y la obligación de promulgar y vitorear el arte de este pequeño cantamañanas de apariencia frágil y publicitada inestabilidad mental, así se nos indica en su tarjeta de visita, que ha conseguido facturar sólo canciones de toque orfebre, tan cuidadosamente trabajadas que se comprende que puedan llegar a agotar las paciencias más frágiles.

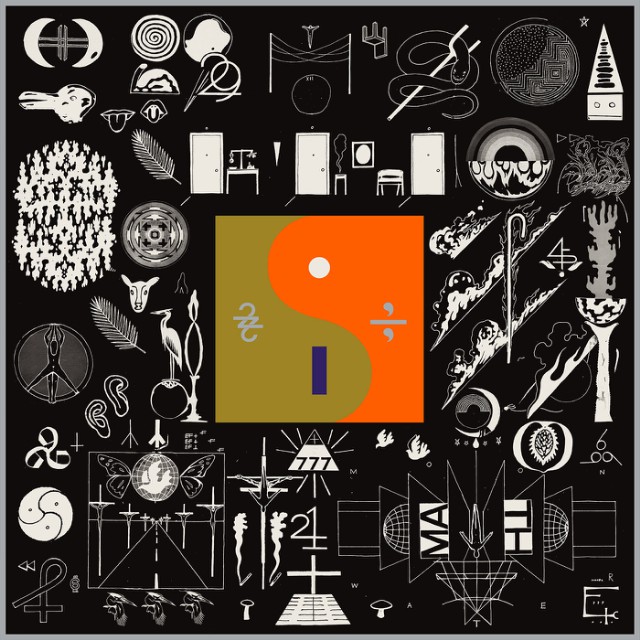

Con su anterior disco, Bon Iver, Bon Iver (2011) fue encumbrado a los más altos montes de las deidades indies, y con razones más que suficientes porque aquel disco homónimo contenía las más preciosistas, bonitas, frías, aterradoras e hipnóticas canciones que la cultura popular haya tenido el gusto de disfrutar en décadas. Esta nueva entrega a diferencia con aquella obra maestra de adjetivos simples, llanos y emocionantes, requiere mayor esfuerzo del oyente. Para empezar su presentación. Nos dicen que todo el álbum está salpicado de simbologías, los estrambóticos e indescriptibles títulos de las canciones y su portada, al parecer todo tiene una relación cognoscitiva divina ideal de lo que sea, con tropecientos mensajes crípticos, que ¡oh! sintiéndolo mucho por el ávido lector, no vamos a relacionar aquí. Es más, ni nos interesa lo más mínimo. Puede que lo de poder sustituir el sudoku de las mañanas en el Metro por la edición física del disco sea un gran atractivo para muchos consumidores de música, pero en la era del internet del aquí y ahora, el autor ya no tiene energías suficientes para descifrar los secretos mesiánicos de tinte cuasi subjetivo que se esconde en el álbum.

Lo que sí va a encontrar nuestro ávido lector en esta reseña es el ensalzamiento una vez más de una figura que ya escribe y publica canciones que no pretenden esconder el trabajo que ha debido costar parirlas. Si en su anterior trabajo la línea editorial consistía en realizar la escucha del tirón sin estridencias, ni sobresaltos, en este 22, A million (2016) las maneras pausadas que exigían la escucha de aquellas inmortales canciones ya no está presente en ningún lugar, al contrario, el artista se ha empeñado en recalcar y poner en evidencia todo el fastuoso trabajo de producción del que hace gala el disco, pero que ¡y ojo que ahí reside el valor del disco! no ensombrece ni por un segundo las atípicas composiciones del autor.

Más seguro de sí mismo que nunca se atreve a subrayar su creación y vestirla de flores para alumbrar una vez más, uno de los mejores discos de su género. La concisión aquí sólo está apuntada en la duración del LP y en la placentera forma de cantar de Vernon, subido de pitch hasta las tetas, para aportar mayor definición a unas canciones ya de por sí completamente identificables sin necesidad de fuegos de colores. Abanderando la acción a través de la producción trabajada al alimón con el resto de colaboradores habituales de este proyecto. Tengo la impresión de que reivindicar la producción como elemento característico del disco, teniendo en cuenta que es un artista que proviene del folk más minimalista, es la salida que ha encontrado Justin Vernon para reivindicar su derecho a no estancarse en sus propios éxitos y avanzar retorciendo su obra hasta el justo punto donde evite el rechazo y acierte en el deseo. Como un violento mordisco del buen amante.